DELITTO e CASTIGO - Monografia su FËDOR DOSTOEVSKIJ: parte 3/4

Opere, vita, pensieri e contraddizioni di Dostoevskij raccontate in quattro episodi adattati appositamente per il Substack di Daily Cogito!

Il Post di oggi è tratto dalla puntata del Podcast di Daily Cogito del 28 dicembre 2020.

Benritrovati al terzo appuntamento della nostra monografia dedicata a FËDOR DOSTOEVSKIJ: abbiamo già portato qui su Substack due episodi: uno introduttivo dedicato alla presentazione generale della vita e del pensiero dell’autore e l’altro dedicato all’analisi del romanzo Memorie dal Sottosuolo.

Ora è dunque il turno di proseguire con un’analisi approfondita del secondo capolavoro scritto da Dostoevskij che considero imprescindibile per approcciarsi all’autore: Delitto e Castigo.

Cominciamo!

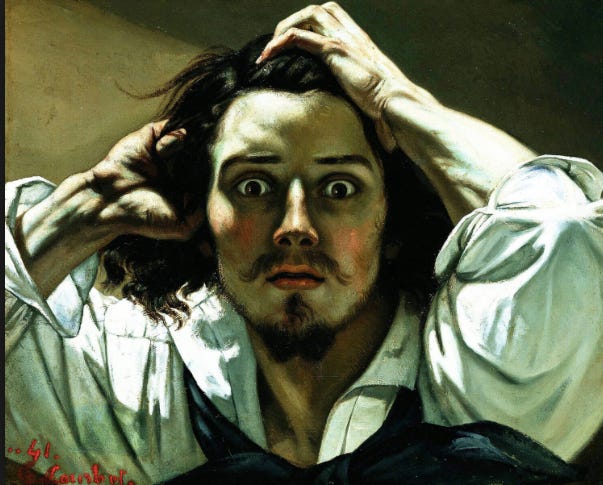

Delitto e Castigo racconta la vicenda di un individuo che, quando compie un atto – nella sua mente molto razionale, molto riflettuto, quasi condivisibile –, si rende conto di non aver cambiato soltanto un vestito, ma di aver cambiato universo. Raskolnikov è un personaggio straordinario perché più lucidamente di qualsiasi altro personaggio della letteratura, si trova a dire: "Tutto quello che pensavo prima di fare questa cosa non vale più. E io non sono solo in un universo differente, sono io un individuo differente che ha bisogno di conoscersi."

Delitto e Castigo è, dal mio punto di vista, il romanzo più importante della letteratura russa. Importante in un senso molto preciso: è il più universale; cioè, è il romanzo che riesce a penetrare talmente in profondità un tema che ci riguarda tutti che non può non incontrare, non dico il piacere – perché non è piacevole –, ma l’interesse di qualsiasi creatura pensante. È quell’universalità di cui parla Kant, è l’universalità dell’imperativo categorico: “Qualunque essere condivida la mia struttura di intelligenza dovrebbe venir colpito da quel libro!”.

Cos’è che succede? Beh, Raskolnikov è un personaggio come tutti ne abbiamo conosciuti, come in parte siamo anche noi: è un intellettuale impoverito, uno studente, un accademico che versa in condizioni di miseria perché, ovviamente, vuole fare la carriera intellettuale, pur trovandosi in una situazione di indigenza, e non accetta di cercare lavoro come cameriere perché continua a nutrire l’ambizione, il sogno di vivere del suo sapere; ed è incattivito da due aspetti della sua vita.

La prima è vedere personaggi meno intelligenti, meno intraprendenti, meno furbi di lui che hanno successo: personaggi che lui disprezza, che considera personaggetti di scarso valore intellettuale, che però hanno successo e vivono dei loro libri, del loro intelletto, del loro lavoro. Dall’altro lato è incattivito perché è divorato dalla colpa per via dei sacrifici che la mamma e la sorella fanno per mantenergli gli studi, al punto che la sorella, fra le righe di una lettera, gli fa capire o intuire che lei sta per sposarsi: in realtà però non si sposa per amore, ma perché così avrà di che provvedere ancora per i suoi studi.

Raskolnikov vede questi sacrifici buttati al vento dalla sua incapacità di tirarsi fuori dallo stato di indigenza e questa cosa gli crea senso di colpa e, unendo quel senso di colpa alla cattiveria dell’invidia nei confronti degli altri, prende una decisione estrema.

Così, in mezzo alla peripezia, decide di uccidere una vecchia usuraia: una vecchia cattiva! Ma letteralmente: una vecchia che fa del male alle persone, che vive di usura, che è molto ricca, che è uno schifo umano; Raskolnikov decide di ucciderla proprio per emanciparsi da quella miseria. E cos’è che racconta il romanzo?

Il romanzo racconta della più straziante scoperta di sé, perché questo è Delitto e Castigo. Raskolnikov è un razionalista, meccanicista, ateo, molto lineare nel suo pensiero, è un positivista, uno che crede nel primato dell’intelletto e via dicendo, che disprezza tutte le superstizioni, tutte le fedi e porta in sé la convinzione, attribuita ai suoi studi, di essere un oltre-uomo, cioè quell’individuo che riesce a generare i propri valori, che può superare con l’uso dell’intelletto tutti i tabù, tutte le convenzioni, può superare i pregiudizi che invece le menti semplici portano sempre avanti perché non hanno possibilità di emanciparsi.

Ricordiamo inoltre che Raskolnikov non è l’alter-ego dell’autore, anzi: Dostoevskij in realtà non si trova d’accordo con la filosofia del suo protagonista e vuole smontarla, vuole mostrarne la piccolezza distruggendo la psiche del suo personaggio. Questo non significa, però, che Raskolnikov sia un personaggio costruito male, disprezzabile o poco convincente, tutt’altro! Questo è il bello di Dostoevskij: la capacità di costruire personaggi accattivanti, razionali, materialisti, spudorati, nichilisti - e in questo senso così simili a noi moderni - con cui riusciamo ad empatizzare, che sono convincenti e che ci fanno patteggiare per loro; ma che sono tutti destinati ad una fine miserabile legata proprio alla loro tracotanza cinica e nichilista.

E così uccide la vecchia e, attenzione, la uccide con tutte le buone ragioni del mondo: la uccide perché, una volta morta, il mondo sarà un posto migliore e non c’è nessun motivo per non pensare che sia così. Ma Raskolnikov si accorge che ciò non basta: non basta avere tutte le ragioni nel mondo; se tu pensi che puoi superare ogni aspetto della vita grazie alla ragione o a tutte le ragioni del mondo, beh, cadrai da molto in alto.

Infatti, il vero castigo Raskolnikov non lo vive quando si costituisce alla polizia e quindi vive la sua vicenda giudiziaria, no; il vero castigo è il viaggio interiore che gli dimostra una cosa insopportabile: che lui non era un oltre-uomo e che non era all’altezza dell’ideale a cui tendeva o che si raccontava di incarnare. Questa è l’angoscia vera, l’angoscia che lo stesso Dostoevskij ha vissuto.

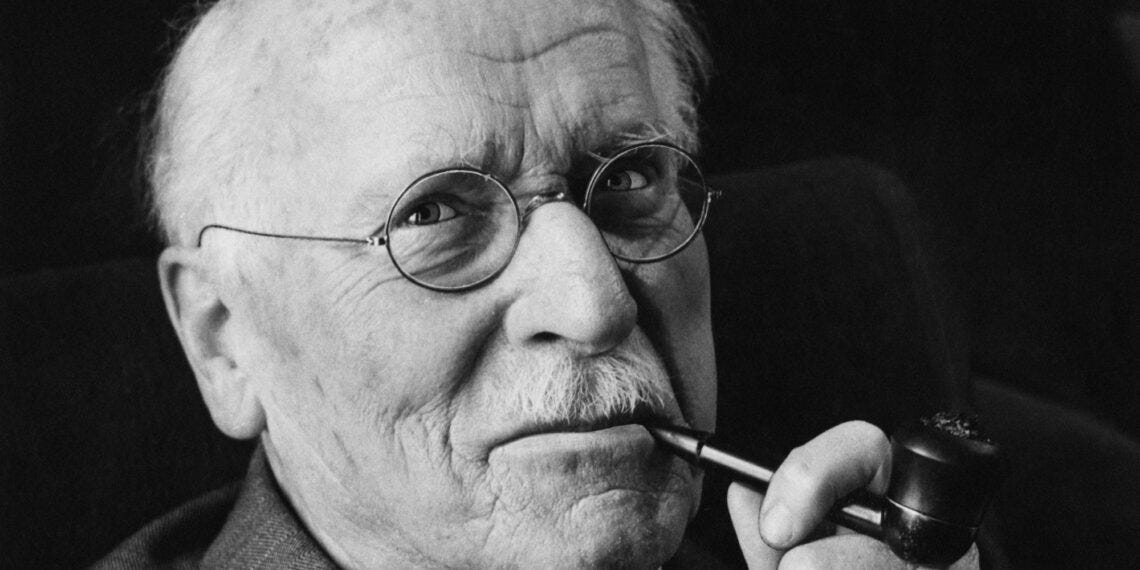

Dostoevskij, da questo punto di vista, riesce a anticipare di molto Jung andando contro Nietzsche.

Qual è l’idea filosofica espressa in Delitto e Castigo? Beh, il fatto che noi, in fin dei conti, non possiamo costruire i nostri valori. Come diceva Nietzsche in Genealogia della morale: i valori sono risultato delle prospettive che ci permettono di ricostruire il mondo - Foucault prenderà questa idea e ne farà il costruttivismo postmoderno. Nietzsche è convinto che l’uomo, una volta morto Dio e archiviato Dio, debba costruire i propri valori e quindi, i valori della tradizione, che erano frutto della Bibbia, della parola di Dio, della morale universale, dell’anima, dell’immortalità e via dicendo, in realtà noi possiamo costruirceli ex novo, dal nulla.

E Dostoevskij dice no, non è così! Mi spiace, mi spiace, caro Friedrich, però no, non è così! In realtà i nostri valori non sono un semplice artificio e proprio qui arriva l’anticipazione a Jung, che in effetti utilizzerà a piene mani le intuizioni di Dostoevskij: i valori - per Jung gli archetipi - sono rappresentazioni di qualcosa di potente che non è del tutto razionale.

E cos’è che rappresentano?

Possono rappresentare tante cose, per esempio il fatto che il nostro corpo è molto più antico rispetto alla nostra mente, al nostro intelletto e quindi il corpo porta con sé letteralmente un sapere, una conoscenza che la mente non riesce ad affrontare. E alcuni eventi della vita sono talmente viscerali che portano con sé conseguenze che la mente non riesce a comprendere - Jung poi queste cose le chiamerà archetipi, cercherà di dare loro una connotazione solida dal punto di vista psicanalitico e via dicendo.

Quindi Raskolnikov scopre che non basta pensare a quel delitto razionalizzando, ripetendosi: "Avevo tutte le mie ragioni, avevo tutte le buone ragioni." No, un delitto è qualcosa che va a colpire un aspetto molto più profondo, molto più drammatico e delicato della tua esistenza, qualcosa che non ha a che fare soltanto con la tua capacità di fare due più due che, come detto nelle Memorie dal Sottosuolo, è già il principio della morte. In realtà Raskolnikov non è più quello di prima! Il suo corpo, la sua mente sono cambiati: i deliri, il sudore, gli spasmi che vive, la descrizione di quello che è letteralmente un delirio psicotico sono oltre ogni immaginazione.

Delitto e Castigo ci dice che conoscere se stessi è una tragedia proprio perché ti mostrerà cose che non avresti voluto vedere - come Kelvin davanti a Solaris, che vede quanto quel trauma antico ancora confligga nella sua stessa esistenza, quando lui in realtà pensava di averlo lavato via, di averlo metabolizzato. Raskolnikov prevede che tutte le sua reazioni saranno legate magari a un senso di colpa, magari alla volontà di scappare, magari di non farsi scoprire e quindi razionalmente pensa che quel delitto sia sopportabile, e invece no!

E invece la sua stessa esistenza gli si rivolta contro!

Delitto e Castigo ti dice che quando tu compi qualcosa, per quanto tu pensi di poterlo controllare, quella cosa ti si potrebbe rivoltare contro!

E credo che sia fondamentale oggi rendersene conto, perché l’epoca di Dostoevskij non è così diversa dalla nostra: viviamo anche noi in un’epoca di progresso, ma dobbiamo sempre fare i conti col fatto che noi non siamo semplicemente quella cosa ci siamo raccontati, che portiamo dentro di noi degli aspetti dell’esistenza di cui non abbiamo neanche lontanamente idea di come sono realmente fatti, di quello che ci diranno, di quello che ci faranno e di come emergeranno nel corso della nostra vita!

Infine, parlando di questo romanzo incredibile, non si può parlare del concetto di redenzione - così caro all’autore.

Qual è la redenzione? Qui sì, arriviamo alla questione della fede di Dostoevskij, perché c’è un personaggio in Delitto e Castigo - sono tanti i personaggi che poi Raskolnikov incontra e sono tutti interessantissimi - che ha a che fare con la fede ed è Sonia. Sonia è questa ragazza che è letteralmente l’immagine dell’ingenuità e, alla fine, è proprio l’ingenuità ciò che ci salva.

In fin dei conti, come vedremo poi con i Karamazov, la fede ha un duplice aspetto: uno è quello della rassegnazione e l’altro è quello dell’ingenuità; ed è proprio l’ingenuità che permette a Raskolnikov di ricominciare a costruirsi un’immagine di sé, accorgendosi che quella razionalità di cui il Raskolnikov precedente era così fortemente portavoce, quel cinismo, quel carattere forte, erano tutte menzogne - che hanno, forse, causato lo stesso sconquassamento in principio.

Più ti illudi che la tua vita sia controllabile, più ti illudi che il mondo sia qualcosa di comandabile, più ti illudi che tu stesso possa essere una bestia già domata, più ti farai male cadendo da questa consapevolezza quando la vita contraddirà quella tua idea. Lì, a quel punto, non puoi più tornare a quell’aspetto, non puoi più tornare indietro: una volta che la razionalità viene messa sotto scacco, hai pochi rifugi.

E l’unico rifugio che Raskolnikov riesce a trovare è Sonia con la sua ingenuità - e questo è un aspetto straordinario di questo romanzo.

Bene: questo era tutto per Delitto e Castigo e per la puntata di oggi.

Spero di aver detto qualcosa di utile e di interessante: ci vediamo presto con la prossima puntata di questa monografia che sarà dedicata all’analisi de “I Fratelli Karamazov”.

Statemi bene!

Romanzo decisivo, sicuramente. Nel post però si passa accanto, si riduce, si relativizza uno dei punti centrali di questo romanzo e della vita stessa di questo gigantesco scrittore. Ovvero la fede intesa come fede religiosa. É normale, perché se per uno questo non è un aspetto centrale della vita è difficile coglierlo in tutta la sua profondità intellettuale dal di fuori. Si vede molto bene dal fatto che il ruolo centrale della fede viene scisso in due aspetti. Il primo, quello intellettualmente carico di profondità e di e di articolazione, viene ridotto ad un vago riferimento ai valori: però è come interpretare la fede religiosa alla luce di Nietzsche, che sicuramente non ne sapeva nulla, nel senso proprio in cui ne rifiutava e ne ha sempre rifiutato l’esperienza. Ciò che è o meglio si manifesta come inaccettabile per il protagonista del suo atto è il fatto che c’è un ancoramento ad una trascendenza, che è quella di Dio nella coscienza, che è insuperabile e inevitabile. È lo stesso tema che troviamo nella confessione di Stavrogin allo stareč al termine dei demoni e questo è uno dei due aspetti che viene appunto disinnescato in questo riferimento ai valori, molto vago e direi insufficiente. Alla conclusione del post si riconosce un valore interpretativo esplicito alla fede religiosa ma intesa come un’immediatezza in un certo senso a-intellettuale che è quella della fede di Sonia. È un elemento valido, quello dell’ingenuità, é la primitività di cui parla Kierkegaard, il voler sapere cosa significa una cosa per me e non come inserirla in un insieme di ragioni. Dunque aspetto valido, ma che va assolutamente considerato assieme all’altro perché raggiunga la sua piena profondità.